La parola collezione per la mia raccolta di dischi sovietici in vinile è forse troppo altisonante. Si era tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta del secolo scorso quando iniziai a tornare dai miei viaggi in Unione Sovietica portando in valigia quattro o cinque long playing di generi musicali diversi. Insegnavo lingua russa all’Università di Bergamo. Le lezioni in laboratorio linguistico erano all’avanguardia e ogni soggiorno in URSS era un’occasione per reperire materiali autentici e vivi da proporre agli studenti in luogo degli stereotipati sussidi audiovisivi allegati a manuali o eserciziari. A questo si univa il mio interesse personale per canti popolari e cantautori che si sarebbe presto allargato ai pionieristici esperimenti di rock, ancora fuori legge in grande maggioranza ma già de facto sulla rampa di lancio.

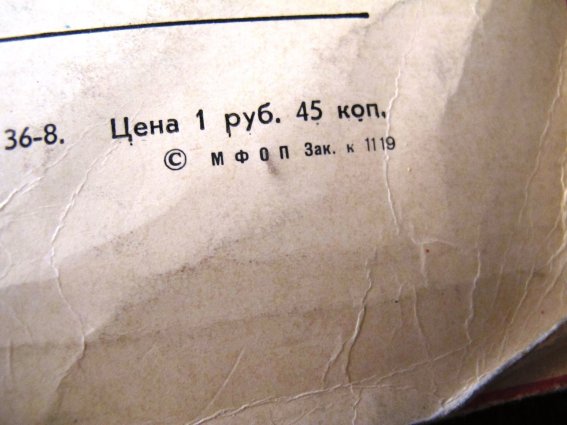

All’epoca, oltre a frequentare il Paese per soggiorni di studio e convegni, ci accompagnavo gruppi di turisti italiani e questo mi forniva l’occasione, oltre a raggranellare qualche soldino, di uscire dagli scontati itinerari legati alle capitali, Mosca, Leningrado e loro dintorni. Anche sul fronte degli acquisti e degli approvvigionamenti ogni repubblica sovietica era diversa dalle altre, più o meno ricca, più o meno fornita di beni materiali, ma sempre con qualche attrattiva peculiare per chi, come me, fosse curioso e attento ad aspetti che andavano al di là delle consuete esigenze turistiche. Questo valeva anche per la musica e per i dischi. A dare il là alla mia “collezione” contribuì la collaborazione con Radio Popolare di Milano dove, al fianco del Maestro di radiofonia Sergio Ferrentino, condussi per alcuni anni, a cavallo del 1985, una trasmissione di musica russo-sovietica intitolata Vaghe stelle dell’Orso. L’esigenza di reperire dischi sempre diversi e aggiornati divenne irrinunciabile e i due o tre esemplari per viaggio si trasformarono in una decina, peso del bagaglio da imbarcare permettendo. I costi erano assai ridotti per me occidentale. Da qualche decina di centesimi (copechi) per i 45 giri a un paio di rubli nel caso di interpreti famosi per i 33 giri, fino agli 8 rubli per i cofanetti che contenevano due o più dischi. Ogni esemplare riportava la data di produzione, lo studio e la città di registrazione, oltre al prezzo.

Lo stipendio medio sovietico all’epoca era di circa 120 rubli mensili. Qualche immancabile speculazione al mercato nero e qualche scambio con amici e conoscenti russi forniva a me i rubli extra necessari per gli acquisti. Di solito ai negozi ufficiali della Melodija, la casa discografica di stato, ma anche, e queste erano le occasioni più ghiotte, in giro per chioschi, grandi magazzini sforniti di articoli basilari ma con un banco discografico sempre presente. Le commesse, come ovunque nei negozi di stato, erano svogliate e spesso scorbutiche. Bisognava rivolgersi a loro per visionare un disco, che stava al sicuro negli scaffali alle loro spalle. Lo porgevano annoiate e con mala grazia. I clienti più arditi riuscivano anche a chiedere di poterlo ascoltare prima di comprarlo. Se confezionato, veniva avvolto con maestria in una carta leggera e sottile, fragilissima, ripiegata e incastrata con arte sopraffina per chiudere il pacco in mancanza di nastri adesivi. I sacchetti di plastica non esistevano e quelli portati dai turisti occidentali erano oggetto di scambio al mercato nero.

Uscivano anche riviste contenenti dischi di plastica flessibile azzurri o rosa inseriti tra le pagine che raccoglievano le incisioni più disparate, dai discorsi dei politici, alle interviste a personaggi illustri di cultura e società, alle filastrocche per bambini ecc. I doganieri, sempre attentissimi a scovare oggetti proibiti e sospetti da sequestrare ai viaggiatori stranieri, squadravano stupiti i miei tesori e arrivavano, talvolta, ad accennare un incredulo sorriso quando spiegavo le ragioni che mi spingevano a raccogliere quei bizzarri souvenir.

Anche in quel settore esisteva il problema del deficit. Come per i libri, alcuni autori “delicati” erano stampati in tirature ridottissime e di difficile reperibilità. O non stampati affatto. All’esterno dei negozi, in piena luce reale e metaforica, ferveva il commercio non ufficiale. Gruppi di giovani, appoggiati a muretti o in piedi lungo le pareti, offrivano reperti introvabili o rari. Come per i libri, garantiti erano i classici politicamente corretti, inni di propaganda, alcuni cantanti pop allineati, i cori dell’Armata Rossa.

E poi un sacco di paccottiglia, dal punto di vista degli acquirenti russi, ma preziosa per un osservatore straniero che volesse offrire un quadro sufficientemente completo della sonorità del Paese: carillon di campane, canti dei pionieri (i boy scout sovietici), concerti di balalajka, voci folk dell’Asia Centrale o del Caucaso.

Con l’avvento di Gorbačëv e l’inizio della perestrojka anche il rock conobbe maggior tolleranza e uscì progressivamente dalla clandestinità. Restava, ed era di notevole interesse, una grande produzione non canonica, gestita in proprio, non pubblicata né distribuita dai canali ufficiali, che mi veniva fornita da amici in audio cassette. Le portavo vergini dall’Italia. Le lasciavo in deposito e, in cambio di quelle degli idoli del pop italiano (audiocassette di Toto Cutugno, Albano e Romina, I Ricchi e Poveri, Celentano, San Remo, meno vistose dei dischi che avrebbero più facilmente attratto l’attenzione e il sequestro dei controllori) le ritiravo incise al viaggio successivo. Nei decenni precedenti, dai primi anni Sessanta in poi, in occasioni di riunioni private nelle mitologiche cucine sovietiche, di soggiorni in tenda nella tajga (la foresta siberiana), poi di serate pubbliche in case della cultura o istituti scolastici, i cantautori avevano fatto sentire le proprie timidi voci. L’epoca è passata alla storia come “rivoluzione dei magnetofoni”: le loro poesie-canzoni, tanto diverse dalle melodie di massa dell’erta staliniana, circolavano imparate a memoria, registrate con mezzi di fortuna ma popolarissime tra i più diversi strati di popolazione. Scrivo queste righe nel giorno successivo al conferimento del premio Nobel a Bob Dylan. Mi piace pensare che il prestigioso riconoscimento sia stato idealmente assegnato e possa essere condivisibile con tutti i bardi e i menestrelli che la storia della musica mondiale ha conosciuto, sovietici compresi. Bulat Okudžava, Vladimir Vysockij, Novella Matveeva, Aleksandr Galič e moltissimi altri ancora che all’onore di un disco ufficiale sarebbero arrivati piuttosto tardi e attraverso peripezie non indifferenti.

Gruppi rock ormai entrati nella storia e nel mito, Akvarium, Kino, DDT, Mašina vremeni, Nautilus Pompilius, Leningrad si affiancavano nelle mie valigie ad altri meno illustri, Jalla, Samocvety, Stas Namin, alle vecchie glorie riscoperte e riproposte, Aleksandr Vertinskij, Isaak Dunaevskij, Pëtr Leščenko, Klavdija Šul’ženko.

E poi le star del momento: Alla Pugačëva su tutte e prima di tutte. Adorata, idolatrata, riverita, mitizzata oltre ogni immaginazione. Ricciuta e imbellettata, prorompente e vistosa, per non dire grossolana, sulle copertine dei dischi che vendeva a decine di migliaia.

Il sempre verde, tutt’ora, abominevole interprete di corte Iosif Kobzon, specializzato in canzoni di regime.

Portai da Mosca la prima opera rock della storia sovietica (1981): Junona i Avos, la vicenda di due caravelle che avevano viaggiato dalla Russia verso la California coloniale spagnola e dell’amore infelice tra un marinaio russo e la giovane figlia del governatore.

Portai i dischi di Janna Bičevskaja, grande interprete di canti popolari eseguiti in chiave moderna, detta la Joan Baez sovietica, successivamente sostenitrice della causa monarchica e ritirata in convento.

Portai i primi esperimenti di aerobica russa, il contestato jazz sovietico d’epoca (Leonid Utësov, anni Venti e Trenta) e contemporaneo, i canti religiosi ortodossi, le poesie recitate dagli stessi poeti che le avevano composte, le canzoni popolari russe, armene, georgiane, azerbaigiane.

La censura sovietica non permetteva che circolassero certi autori e certi generi, e allora si ricorreva a Parigi, come per i libri. La grande comunità russa della diaspora francese aveva fatto nascere diverse librerie in cui erano in vendita anche quei dischi che la patria sovietica disconosceva. L’etichetta Chant du monde, in particolare, ha dato un considerevole contributo da questo punto di vista.

Due parole sulle copertine per concludere il mio racconto. Ne esistevano di banali e seriali, riservate a interpreti o generi minori, monocolori o con stereotipati fiori. Tutte uguali e di carta scadente (oggi lacera), indipendentemente dal disco che contenessero.

Quelle d’autore, invece, arrivavano a gradi di originalità davvero notevoli e a patinature inusitate per l’epoca. Certe uscite grafiche e musicali rockettare oggi fanno sorridere, ma all’epoca sono state di importanza vitale per la storia del costume e della cultura in generale.

Duecento dischi, o poco più, i miei. Pochi per essere chiamati collezione, ma carichi, oltre alla polvere, di avventura ed emozioni che, nel loro piccolo, hanno fatto un poco di storia e non soltanto della musica.

Una vera chicca, un pezzetto della tua peripezia di esploratore dell universo sovietico

"Mi piace"Piace a 1 persona

https://www.rockit.it/articolo/collezione-dischi-russia

"Mi piace""Mi piace"