Di Julieta Marchant [*]

(Traduzione di Mauro Senatore; intervento originariamente letto alla Furia del Libro a Santiago del Cile, il 30 novembre 2017)

Per Rodrigo Pinto

Torino, 3 gennaio 1889. Nella piazza Carlo Alberto, Nietzsche, il filosofo, scorge un cocchiere frustare brutalmente il suo cavallo che rifiuta di muoversi. Profondamente commosso, il filosofo si avvicina e si getta ad abbracciare il cavallo, singhiozzando. Il filosofo scompare. Il filosofo mette a tacere quello che altri filosofi chiamerebbero ragione. Il filosofo è internato a Jena. Non esistono sentieri che conducano il filosofo a noi. Non esistono, né sono esistite vie d’accesso. Il filosofo muore il 25 agosto del 1900, murato nella pazzia e l’ammutolimento.

Questo è il riassunto di ciò che tante volte si è narrato sul crepuscolo di Nietzsche. E di ciò che Béla Tarr ha filmato ne Il cavallo di Torino, pellicola che, partendo dalla scena del faccia a faccia del filosofo con l’animale, immagina la vita di questo cavallo, il suo quotidiano, la sua intimità. Quello che ci colpisce in Béla Tarr è l’approssimazione del tempo, il peso, la zavorra di questa pesantezza: sei giorni, sei giornate monotone, andar a cercar l’acqua nel pozzo, vestire il padre, cuocere le patate, mangiarle con le mani in silenzio, dormire e svegliarsi per spingere il corpo allo stesso, discreto lavoro: acqua, vestiti, cucina, cibo, silenzio, sonno. L’oscurità e la densità del quotidiano che si presenta come puro crepuscolo. Ci colpisce anche ciò che Rancière legge in Béla Tarr: un tipo particolare di immagine, l’immagine pensante. Béla Tarr è discreto e denso: filma le cose penetrando la vita di un osservatore, concede all’immagine un tempo, quello dei dettagli, entrando nei personaggi; ci espone alla durata estrema nella quale l’immagine si presenta e produce il suo effetto. Il tempo di Tarr esige attenzione non tanto perché potremmo perderci un fatto – qui le immagini appaiono spogliate di qualsiasi possibilità di strumentalizzazione – ma perché nell’immagine pensante ci appare un nucleo di indeterminazione che coinvolge forze che eccedono l’univocità, che resistono alla riduzione dei molti e, dunque, ospitano l’impensato. Se viviamo il presente come istanti che si intrecciano, e che ci lasciano indietro nel loro avanzare, in Tarr sembra che questo istante si estenda in una temporalità sospesa e allo stesso tempo piumosa, abbondante. Forse è il tempo dell’animale, del cavallo, della bestia che vive sempre il presente, che non si occupa del passato né si proietta verso l’avvenire. Il tempo dell’occhio del cavallo che guarda il mondo. Dell’occhio non umano.

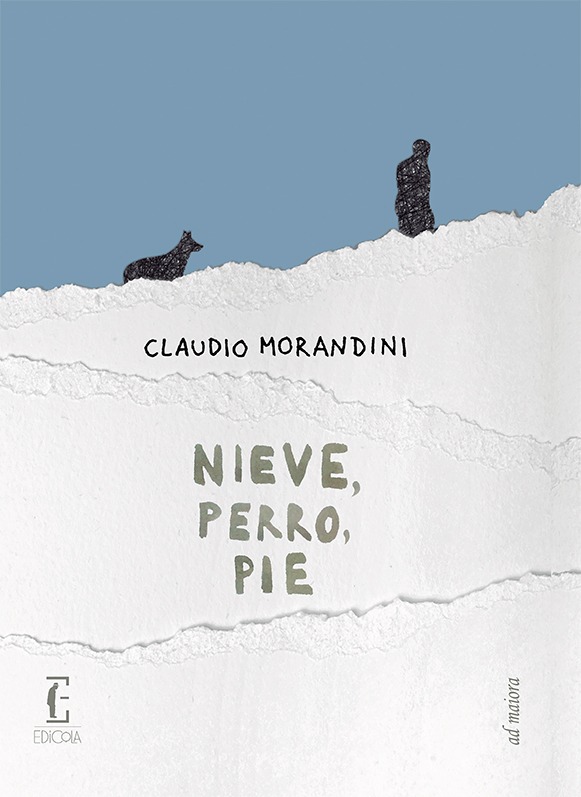

L’esperienza della lettura di Neve, cane, piede ci ricorda qualcosa di questo tempo. Vi ritroviamo una serie di coincidenze: la pazzia, l’uomo, l’animale, la quotidianità come spessore, l’isolamento, il silenzio, la precarietà. Eppure qui non si tratta di Nietzsche, ma di Adelmo Farandola; non si tratta di un cavallo, ma di un cane; non si tratta di Torino, ma delle Alpi. Meglio, si tratta d’un uomo, Adelmo, che vive isolato e passa la durezza dell’inverno alpino rinchiuso nel suo rifugio, rifornito del necessario e accompagnato da un cane. Appare la neve, l’inverno, appare il cane, il compagno, e, quando la neve si scioglie e l’uomo e il cane possono uscire dal rifugio, appare il piede, il cadavere. E, tuttavia, la grande differenza è che Adelmo ha un interlocutore e questo interlocutore è l’animale. Il cane parla, gli parla. A partire da questo punto, si dispiega una questione enorme, che funziona come l’asse del romanzo: la relazione tra l’umano e l’animale.

Un modo di leggere Neve, cane, piede è pensare ad Adelmo come a un uomo senile che si addentra a poco a poco, con il tempo delle lontananze, quel ritmo pausato dell’isolamento, nella pazzia. Che si isola come un pazzo – che la pazzia induce ad appartarsi dal tempo e dagli uomini – o che, nell’appartarsi, una briglia si scioglie o si rompe e finisce di o con l’impazzire. Che abitare il mondo silenzioso e senza compagnia ci spoglia del linguaggio e che il linguaggio – in quanto relazione con – ci lega a una forma di lucidità che ci sorregge perché non implodiamo. Questa domanda su cosa venga prima – impazziamo e manteniamo il silenzio o, piuttosto, manteniamo il silenzio ed impazziamo? – tende ad aprirsi come un punto che si traccia, come una linea che si espande, una zona grigia. E qui, in questo romanzo, non sembra aver peso poiché, comunque intendiamo il ‘motivo’ della pazzia, credo che Morandini ponga l’accento su un altro tema e lo faccia mediante il linguaggio – il modo particolare con il quale articola la lingua, le dà un tempo, uno spessore e un ritmo – e mediante coloro che prendono la parola.

In Morandini possiamo leggere il dispiegarsi di un’immagine pensante, una scrittura che resiste all’unicità, che espone la durata di un tempo che richiede una misura; possiamo leggere che c’è un modo dell’avvenire del tempo come sospensione. L’immagine dei personaggi de Il Cavallo di Torino che mangiano una patata, questa scena ripetitiva che si allarga all’infinito, che non sembra terminare mai ed entra in noi come gli oggetti entrano nel mondo dei personaggi, ha la qualità temporale che, a tratti, possiede il romanzo di Morandini. Un tempo presente – è chiara l’insistenza di Morandini a narrare nel presente – puro quotidiano, spesso, abbondante, fino all’angoscia. Un tempo denso, eppure domestico, che si dà al tempo e che ci dà tempo per intravedere il molteplice. La mia testa si mantiene in questo tempo, nei pensieri impensati, che potrebbero alloggiare lì, nelle sue parole e nel suo modo particolare di fare musica. Un ritmo che va dall’umano all’animale, dall’animale all’umano, fino alla vertigine di non poter – e, forse, non voler – tracciare una frontiera tra i due.

Nel mondo, dice Jean-Christophe Bailly, la divisione dello sguardo avviene tra gli esseri umani e gli animali: niente e nessuno più degli animali e gli umani possiede la proprietà di guardare il mondo e di guardarsi. Forse, è questa proprietà che ci fa pensare alle bestie: lì dove ci guardano, aprono il pensiero sopra questo sguardo – direi di più, mentre scrivo, la mia gatta, seduta accanto a me, mi guarda con i suoi occhi celesti e penso a cosa guarda mentre la guardo o se i nostri sguardi si intersecano in qualche vertice impensato. Prendendo le distanze da chi considera la bestia come un antecedente dell’uomo o come ciò dal quale l’uomo si separa per forgiare la sua umanità, Bailly concepisce l’animale come un pensiero: davanti agli animali “sperimentiamo il sentimento di essere di fronte ad una forza sconosciuta, calma e supplicante allo stesso tempo (…). Non è necessario nominare questa forza, e tuttavia, lì dove si esercita, è come se ci trovassimo di fronte a un’altra forma di pensiero, un pensiero che ha davanti a sé solo la vita pensante, e in forma esaltata” (31) [**]. Noi umani abbiamo dovuto dire addio a un tipo specifico di libertà: il nostro sguardo è legato all’esigenza di interpretazione del mondo e, dunque, siamo occupati e preoccupati per il passato e il futuro, il che ci priva dell’aperto. In cambio, l’animale è gettato nell’aperto, che consiste nell’“eterna presentazione del presente” (35), poiché vive in assenza di categorie – il tempo, il linguaggio, la morte; categorie centrali per l’umano. Più che un oggetto del pensiero, dice Bailly, l’animale diviene un pensiero (77). È altro che sfugge al nostro pensiero e, per questo, apre all’impensato. Tuttavia – e questo è il punto al quale mi preme arrivare – nel romanzo di Morandini il cane parla. È l’interlocutore dell’uomo, il primo e quasi sempre l’unico; il cane si fa intimo dell’uomo, di un’intimità che è in parte intessuta di linguaggio.

Se pensiamo al pazzo come a colui al quale è stato tagliato il cordone della comunicabilità o della relazione con gli altri, o pensiamo ad Adelmo Farandola come a un pazzo che ha dovuto isolarsi, allora il suo vincolo con il linguaggio – con il dialogo e, dunque, con il pensiero e la sua articolazione – si deve alla presenza del cane. Il cane risponde, ricorda a Farandola ciò che lui stesso non è capace di trattenere, il cane lo consiglia e addirittura lo guida come un cieco che a momenti non riconosce la sua condizione. Allora, sembrerebbe che qui la bestia, e non il distanziarsi dell’umano da questa, funzioni come punto d’appoggio per conservare la ragione. Quando ci accorgiamo come lettori che abbiamo perso per sempre Adelmo Farandola? La mia risposta è: quando uccide la bestia. Questa irruzione dell’assassinio, che allo stesso tempo è un modo di assassinare il linguaggio e il vincolo affettivo – la compassione, ciò che stranamente tendiamo a definire umano – ci colpisce e ci distanzia da Adelmo per sempre. Perso l’animale, dunque, l’umano si dissolve irrecuperabilmente. La pazzia sembra raggiungere qui il suo limite: l’uomo deve annullare la bestia, non può non ucciderla, in fondo gli è insopportabile questa alterità – il cane –, che qui è, stranamente, ciò che lo trascina all’umano o lo mette in contatto con questo.

Appare l’ultimo interlocutore di Farandola: il corpo padrone del piede che lui e il cane avevano trovato sepolto nella neve, una volta che erano usciti dal rifugio al termine dell’inverno. Il cadavere del quale Farandola non sa se è cadavere perché lui stesso lo ha ucciso o se è morto per un’altra ragione. Di nascosto, il cadavere e l’uomo parlano. Farandola gli parla della sua pazzia, dei motivi di questa, mentre lì fuori l’umano spera ancora di incontrarsi con l’umano, che, tuttavia, si è spento. Il guardaboschi e Armando, il fratello di Farandola, lo cercano disperatamente, provano a trovarlo nel paesaggio che si chiude, alzano la voce, lo chiamano per nome. Nemmeno la memoria affettiva, qui rappresentata dalla voce di Armando che chiama Adelmo, in una disperazione profonda, accende la testa di Farandola. Non si ricorda affatto di avere un fratello e, comunque, non risponde al richiamo. Preferisce fermarsi lì con il piede morto – e il corpo di quel piede – barricato, nascosto.

È curioso che questo umano abbia due interlocutori importanti, un cane e un morto, se pensiamo, in modo tradizionale, all’animale come allo stato che precede l’umano, e al morto come a quello che lo segue. Credo che Adelmo Farandola sia un vertice indeterminato, addirittura impensato, che arriva a connettersi con le frontiere dell’umano, con le distinzioni che lo dissolvono. Credo che Adelmo Farandola sia qualcuno o qualcosa che parla con i suoi contorni possibili, posto al limite di ciò che sta prima e dopo l’umano, lì dove ‘l’umano’ – il guardaboschi, il fratello, la donna del negozio nel quale si rifornisce di cibo – non lo tocca, non accede alla memoria. Credo che Adelmo Farandola abiti nella solitudine assoluta dell’umano, e che la caduta dell’animale, che ha tracciato un fragile vincolo d’affetto, abbia finito con il gettar via e distruggere la possibilità della ragione e la salvezza della sua intima umanità.

***

* Julieta Marchant (Santiago del Cile, 1985). È co-direttrice di Cuadro de Tiza Ediciones. Ha pubblicato Urdimbre (Ediciones Inubicalistas, 2009), Té de jazmín (Marea Baja Ediciones, 2010), El nacimiento de la hebra (Edicola Ediciones, 2015), Habla el oído (Cuadro de Tiza Ediciones, 2017) e Reclamar el derecho a decirlo todo (Libros del Pez Espiral, 2017).

** Bailly, Jean-Christophe. El animal como pensamiento. Santiago: Metales Pesados, 2014.